“Fagiola paisana” e “poverello bianco”, viaggio alla riscoperta dei prodotti della tradizione contadina

Vengono coltivati ancora oggi nelle campagne di Caria e nel Briaticese. Si tratta di varietà da proteggere e tutelare. La scrittrice Grillo: «Sono stati per secoli fonte di sostentamento per le famiglie più povere»

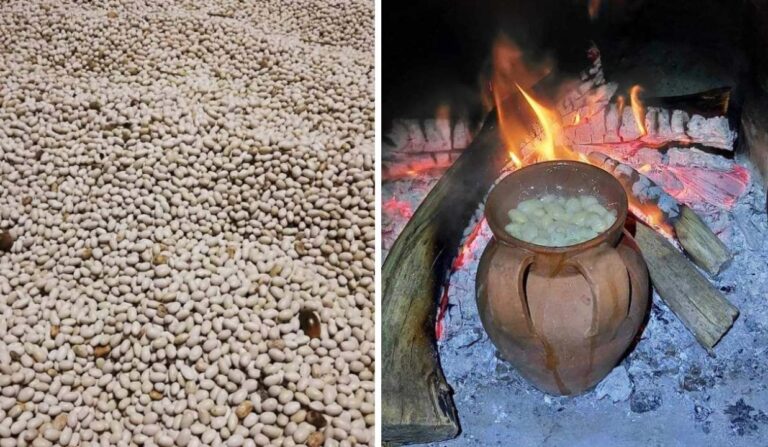

Vengono chiamati ancora oggi “il poverello bianco” e i fagioli “a paisana”. Sono prodotti capaci di raccontare un’epoca lontana, tavole povere ma dai sapori autentici, contadini impegnati nella raccolta delle provviste per l’inverno, orti curati e giornate assolate. Anna Grillo, scrittrice briaticese e docente, ha ripercorso la storia delle qualità di fagioli ancora molto apprezzata e conosciuta nel comprensorio vibonese. Un simbolo dell’eccellenza della tradizione agricola ancora sprovvisto di tutela ma per il quale ci si augura un percorso mirato al suo recupero e alla sua valorizzazione.

La “fagiola paisana” e il “poverello bianco”

In passato, ricorda la Grillo «le coltivazioni di questo tipo di fagioli avveniva in simultanea con altri prodotti. Le piante di granoturco erano già alte e le pannocchie ormai mature, a pochi metri crescevano rigogliose le piante di pomodori e i peperoncini rossi. I fagioli si arrampicavano lungo il fusto del granoturco con i teneri getti che si lasciavano arrotolare con estrema facilità. Il clima, la terra e la cultura davano origine a un incontro di tre piante differenti ma capaci di coesistere dandosi reciproco supporto». I fagioli “a paisana”, si caratterizzano per le piccole dimensioni e, a seconda delle varietà, presentano una macchiolina nera «sono dolci e molto saporiti. Si consumano sgranati o nei baccelli ancora teneri, a cui si spezzano solo le estremità, accompagnati spesso con peperoni arrostiti. Lasciati a seccare sulle piante erano una meraviglia per poi essere raccolti e conservati per l’inverno. Il contadino sapeva bene che i fagioli, in particolar modo, erano un alimento essenziale nella dieta invernale dal momento che sostituivano a pieno la carne che era poca e si consumava raramente».

Per questo, spiega la scrittrice, con l’arrivo della bella stagione «si provvedeva a preparare con cura i terreni da poco liberi dal fieno e dal grano. Il sole riscaldava il suolo e dopo l’aratura, il contadino affidata alla terra quei semi tondi e bianchi, essenziali nella dieta rurale. Fagioli a burro e fagioli cannellini, “suriaca a burru” e “suriaca a cannellino”, venivano seminati non in profondità ma rimanevano piuttosto in superficie. L’operazione avveniva manualmente e i semi si coprivano in attesa che facessero capolino i primi germogli». La composizione del terreno rappresentava un requisito indispensabile «dovevano essere seminati in un terreno farinoso, leggero e scuro, detto “pija”, che si prestava per le sue eccezionali caratteristiche ad accogliere questi legumi rendendoli unici e speciali: in nessun altro luogo avrebbero potuto mai trovare le stesse condizioni per crescere e maturare. Questo tipo di terreno riesce a trattenere bene l’umidità e anche nei periodi di grossa siccità si crea un effetto particolare per cui il fondo rimane sempre bagnato». Le piantine, dopo qualche giorno venivano incalzate con cura, e dopo qualche settimana «manualmente si procedeva ad eliminare le erbacce infestanti che avrebbero potuto danneggiarle». Ricorda la Grillo: «La pulizia delle piantine di fagioli, “fijatura”, era importante perché i fagioli non fossero soffocati».

Talvolta i baccelli «venivano raccolti dalle massaie che con cura li strappavano dalla pianta riponendoli nella grande tasca del grembiule che portavano annodato sui fianchi. I fagioli consumati freschi, “‘ncirati”, erano eccezionali, divini, un piatto saporito, completo e nutriente: si consumavano conditi, accompagnati dal pane da inzuppare nel liquido che rimaneva dopo la cottura misto ad olio leggermente piccante. Due sottovarietà eccezionali per il “poverello bianco”: tondi e panciuti, quelli “a burro”, e di forma cilindrica dalle estremità più affusolate, detti “cannellino”».

La raccolta

Con l’autunno arrivava il tempo della raccolta: «Le piante di fagioli, giunte a maturazione tra ottobre e novembre, venivano estirpate a mano e sistemate a mazzetti. I baccelli scricchiolavano secchi, le radici trattenevano ancora un po’ di terreno quasi non volessero distaccarsene e le foglioline sciupate, impolverate e avvizzite avevano terminato il loro ciclo. Il contadino appendeva i mazzetti su dei fili, come panni stesi al sole, o su piante di fico: i baccelli sarebbero rimasti a eliminare l’umidità e le piante a ripulirsi lentamente dalla terra e dalla polvere, complice il sole tiepido». Successivamente iniziativa la battitura: «I baccelli si schiudevano saltando da una parte all’altra, uno dietro l’altro, bianchi tra lo scarto secco che li rendeva poco visibili. Le piantine, ormai prive della granella, si sollevavano: erano puro scarto, il loro ciclo naturale era ormai terminato. Si agitavano i setacci, “cernijji”, che sottovento ruotavano incessantemente lanciando per aria i semi e i frammenti dei baccelli che, secchi e leggeri, sospinti da un lieve venticello si allontanavano definitivamente dai fagioli. I legumi ricadevano nel setaccio, davano vivacità a quel contesto dai colori autunnali, porpora, ocra e ruggine, dove tutto era lento e letargico». Infine i fagioli venivano puliti «bisognava separare quelli frantumati oppure macchiati da quelli bianchi e sani mentre i semi per la semina dell’anno successivo venivano selezionati e conservati per migliorarne la qualità di anno in anno. Allora la famiglia intera, spesso aiutata anche dalle vicine, si riuniva e provvedeva alla pulitura tra chiacchiere e racconti divertenti: tale operazione avveniva lentamente, richiedeva pazienza ed era una vera occasione per ritrovarsi e stare insieme».

Il prodotto simbolo delle famiglie contadine

A “suriaca” bianca e la “paisana” sono stata fonte di sostentamento e «la varietà dei fagioli bianchi è giunta intorno agli anni 20 del ‘900 è la più adatta al territorio del Poro: nel piccolo comune di Drapia si coltiva un prodotto di eccellenza seguito da Zaccanopoli, Zungri, Zambrone e San Costantino di Briatico». Ancora oggi, i fagioli vengono frequentemente cotti nella pignata, pentola in terracotta. Cuocerli in questo contenitore, vicino al fuoco, era un vero e proprio rito speciale e affascinante

I legumi venivano conservati in un luogo fresco in grandi sacchi di iuta e consumati entro 10, 12 mesi. I fagioli venivano cotti sul fuoco in un contenitore panciuto di terracotta che, dotato di due manici, verso l’alto si restringeva: la “pignata”. Tale antichissimo contenitore era presente in tutte le famiglie contadine e, a volte provvisto anche di un piccolo coperchio, era utilizzato per la cottura tradizionale dei legumi. Cuocere i fagioli era un rito speciale e affascinante il cui procedimento era tramandato di generazione in generazione: «la “pignata” doveva stare rigorosamente lontano dal fuoco vivo accanto alla brace che si raccoglieva e si spingeva intorno a essa mentre a poca distanza ardeva la legna scricchiolando e scoppiettando nel grande focolare e i fagioli brontolavano e si ingrossavano, quasi raddoppiando le loro dimensioni, man mano che cuocevano tra le cure attente della massaia». Il piatto era arricchito dal pane e da erbe spontanee, conosciute con il nome di “jerbi i margiu”, scarole o cicorie dal profumo assolutamente inconfondibile. Usanze che continuano a perpetrarsi ancora nella modernità.

LEGGI ANCHE: Cipolla rossa ma non solo, a Tropea nei piatti di Masterchef ‘nduja e pecorino del Poro